„Wer feiern kann, kann auch arbeiten.“

Das ist ein Satz, bei dem ich sofort an meinen Herrn Vater denke. Er feierte gern und viel. Er arbeitete gern und viel. Und im Gegensatz zu seiner nach Feiern entsetzlich verknautschten und quengeligen Tochter verband er beides scheinbar mühelos. Es ist ein Satz, den ich damals dem Trauerredner an die Hand gab, der bei der Trauerfeier nach dem Tod meines Herrn Vaters sprechen sollte. Heute, schon einige Jahre später, frage ich mich, warum eigentlich alles so schnell gehen musste. Ich weiß, es gab gute Gründe. Vor allem kam der Tod nach anfänglichem Hoffen, anschließender Verzweiflung und dem allmählichen Begreifen, dass ein Leben endet, dann doch zu plötzlich. Ja, natürlich, jemand sollte einige Worte bei der Trauerfeier sagen. Nein, da gab es keinen Geistlichen in der Heimatgemeinde, dem man vertraute oder das zutraute. Und die Familie in sich war zu uneins, dass jemand von uns es hätte sein können.

Die Bestatterin war es, glaube ich, die uns den freien Trauerredner empfahl. Die Beisetzung war recht kurzfristig angesetzt und so gab es nur ein Telefongespräch, eine Handvoll Fotos und einige Notizen von mir, mit denen der Trauerredner seine Rede vorbereitete. Ein angenehmer Mensch, wie er da reinkam, allen die Hand gab und versuchte, sich ein Bild von dem kleinen Kreis zu machen, der sich zusammengefunden hatte, um einen der ihren zu verabschieden. Niemand von uns wollte eine große Trauerfeier. Mein Herr Vater war nach einem Leben des gesellschaftlichen und politischen Engagements zu prominent im Ort und in der Region. Feiern und Arbeiten, immer vorne dran. Das mutmaßlich große Interesse hätte alle erschlagen, vor allem meine Frau Mutter. Ja, vielleicht einer der Gründe, warum die Trauerfeier so bald nach dem Tod angesetzt war.

Es fühlte sich alles etwas falsch an: Ich entdeckte Rechtschreibfehler in den Materialien, die die Bestatterin erstellt hatte. Wir hatten Musik ausgewählt, die gespielt werden sollte. Doch sie klang entsetzlich fehl am Platz. Und dauerte viel zu lang, ein kurzes Anspielen wäre viel besser gewesen. Dann sprach der Trauerredner. Und ich fragte mich, von wem er da eigentlich sprach? Meinen Herrn Vater fand ich nicht wieder. Hier und da, ja, ein Satz, ein Bild, eine kleine Begebenheit, die ich ihm mitgegeben hatte. Doch ich hörte heraus, dass sich der Trauerredner ein ganz anderes Bild von dem Menschen gemacht hatte. Er sprach nicht von meinem Vater. Er sprach von jemandem, der mein Vater hätte sein können, wäre er von einem anderen Menschen dargestellt worden. Ich blickte mich aufgeregt um, aber niemand der anderen schien etwas Ähnliches zu bemerken.

Wir sprachen nie darüber in der Familie.

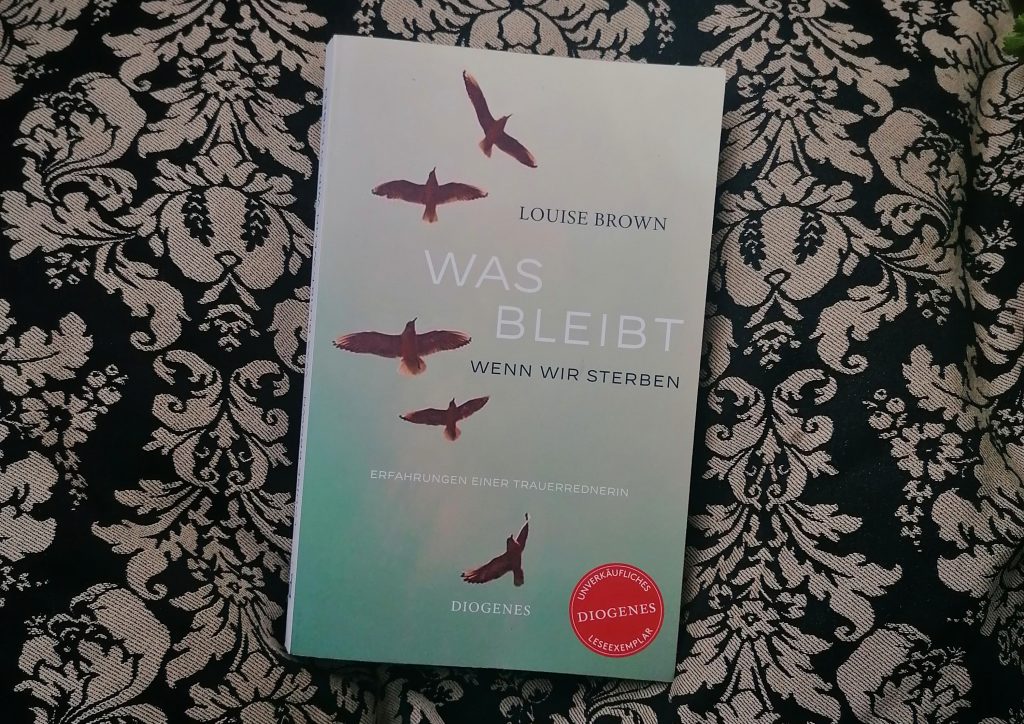

An all das dachte ich, als ich begann, das Buch von Louise Brown zu lesen. Was bleibt, wenn wir sterben. „Es gibt keine Formel für das Gelingen einer Trauerrede“, schreibt sie gleich zu Beginn. Und schon nach wenigen Seiten verstand ich besser, warum die Trauerrede für meinen Herrn Vater nicht recht glücken konnte. Das, was ich für mich an Erinnerungen aufgeschrieben hatte, woran ich dachte, was ich fühlte, welche Begebenheiten mir als besonders charakteristisch für meinen Vater schienen – das meiste davon verschwieg ich im Telefonat mit dem Trauerredner. Es kam mir zu persönlich vor, vielleicht unwichtig, musste der andere nicht vor allem die grundlegenden Informationen haben? Aber woraus bestehen die, wenn es um eine Trauerrede für jemanden geht?

Ich selbst mache mich oft lustig, wenn ich wieder mal Traueranzeigen lese, die wie ein letztes Arbeitszeugnis verfasst sind. Wie gleichgültig ist doch nach dem Tod, welche Posten jemand in seinem Leben gehabt hat und was er alles tat, wenn es doch darum geht, wie der Mensch war, den wir fortan vermissen müssen? Und auch wenn die vielen Erfolge und Errungenschaften eine ganz eigene Geschichte davon erzählen, wie mein Vater war, so sagen sie selbst nichts aus. Natürlich war er stolz darauf und genoss dadurch hohes Ansehen. Aber wenn ich an diesen Menschen denke, dass sind es Kleinigkeiten, die mich mit zärtlicher Wehmut erfüllen, Kleinigkeiten, die die Persönlichkeit eines Menschen ausmachten, der mir zwar gerade nach seinem Tod viele Rätsel aufgibt, aber der in seinem So-Sein einzigartig, guten Herzens und wahrhaftig war.

Ein Hamster namens George und der Dackel Attila

Während ich Louise Browns eigener Geschichte folge und wie sie von ihren Begegnungen mit den Geschichten der Verstorbenen und der Überlebenden erzählt, fühle ich mich aufgehoben wie selten. Ein Hamster namens George turnt durch, doch nur kurz, denn er stirbt sehr schnell nach seiner Ankunft in Louises Familie. Mich beruhigt es etwas, dass ein Haustier vorkommt. Denn alle Tode, die die meiste Zeit meines Lebens für mich wichtig waren, waren die von Tieren. Das empfand ich eine Weile lang beschämend angesichts der Geschichten von Menschen, die selbst dem Tode nahe waren, andere ins Sterben begleiteten oder schmerzliche Verluste durchlitten haben. Und ich war die, die die Geschichte von Attila erzählte, unserem letzten Familiendackel, der nun schon seit fast zwanzig Jahren fehlt.

Doch ob Tier oder Mensch: Während ich lese, wird mir wieder deutlich, wie wertvoll es ist, den Tod nicht zu verschweigen, sondern darüber zu sprechen. Miteinander. Der Tod ist anwesend, ob es uns nun gefällt oder nicht. Das ist unwesentlich: Er ist. Da. Vom Moment unserer Geburt an ist geschrieben, dass am Ende der Tod steht. Und unser Leben lang werden wir mit dem Verlust anderer umgehen müssen. Ich lese davon, „den Tod in einem freundlicheren Licht zu sehen“ und streiche es mir an. Louise Brown erzählt vom Leid, der durch den Tod entsteht, aber auch von der Lebensfreude, von stiller Tapferkeit, von Mut, ja, von Todesmut. Von Zärtlichkeit, Widerstandkraft und den vielen Formen von Trauer. Immer wieder verbindet sie die Geschichten und Begegnungen aus ihrem Alltag als Trauerrednerin mit ihrer eigenen Geschichte. Denn ohne den Verlust ihrer Eltern wäre sie diesen Weg nie gegangen, lese ich. Aus dem Buch gehe ich gestärkt und getröstet hervor. Denn es ist kein trauriges Buch, keins, das angesichts des eigenen Todes oder des Todes anderer bitter stimmt. Es versöhnt mit der Endlichkeit und ist freundlich, auf leise Weise heiter und voller Menschlichkeit.

Im Livetalk: Louise Brown

Das alles ist Grund genug, dass ich mich sehr auf ein Gespräch freue, dass ich mit Louise Brown sprechen werde. Und Ihr könnt dabei sein: Am Freitag, den 8.10. treffen wir uns bei Instagram zu einem Livetalk. Und vielleicht müssen wir auch noch eine Podcast-Folge miteinander aufnehmen. Ich habe das Gefühl, dass das Thema und unsere Gesprächen Raum und Zeit benötigen. Es geht immerhin um Leben und Tod. Übrigens im Kanal des Diogenes Verlags, wo ich für dieses Gespräch Gastgeberin. Gastgastgeberin, quasi.

Eine Empfehlung: „Meine perfekte Beerdigung“

Louise Brown sprach (und spricht) mit Menschen in einer Serie bei Deutschlandfunk Kultur darüber, wie sie sich ihre eigene Beerdigung vorstellen. Mag ich sehr. Wobei, was ich deutlich bemängeln muss: Die Folgen sind zu kurz! Ich hätte noch lange zuhören können.

Transparenzhinweis: Ich erhalte vom Diogenes Verlag ein Honorar und das Buch als Leseexemplar. Herzlichen Dank dafür.

Liebe Wibke,

das Thema berührt mich. Sehr. Ich habe auch ganz komische Erfahrungen bei der Beerdigung meines Vaters gemacht. Dieser Abschied wirkt nach. Bis heute. Weil es eben kein richtiger war. Das mit dem falschen Bild kann ich nur zu gut nachvollziehen. Aber vielleicht gibt’s da auch kein richtig.

Liebe Grüße von Anke

Ich danke Dir, liebe Anke. Da ist sicher etwas dran, dass es kein Richtig gibt. Vielleicht gibt es dann auch kein Falsch. Sondern es ist einfach so. Worauf es ankommt, ist doch auch eigentlich, was davor war. Und danach ist. Aber ich denke doch recht oft daran … Liebe Grüße und bis nachher, Wibke

Liebe Wiebke,

mir ging es ähnlich wie Dir. Gestern wurde meine Mutter beerdigt. Das Trauergespräch hat meine Schwester quasi allein mit dem Pastor geführt. Und in seiner Predigt wiederum habe ich meine Mutter kaum wieder erkannt. Es waren halt die Erinnerungen meiner (5 Jahre älteren) Schwester, und nicht die meinen. Und dann auch noch vermischt mit dem Bild, das der Pastor sich von ihr daraus gemacht hat..

Mein herzliches Mitgefühl, Britta. Ja, unsere Erinnerungen und Bilder von jemandem mögen sich ähneln – aber in solchen Momenten wird einem bewusst, wie einzigartig doch das ist, was man miteinander hat.